Einerseits.

Manhattan kommt mir mit jedem Tag mehr vor wie eine Kulisse. Ein künstlich nach seinem eigenen Klischee erschaffener Ort, der alles ist, nur nicht authentisch. Der aber – anders als z.B. Las Vegas, das keinen Hehl aus seiner Künstlichkeit macht, sie stattdessen zum Konzept erhebt – sehr viel Mühe darauf verwendet, individuell und besonders zu sein. Ich weiß nicht, warum mich das bei diesem Besuch plötzlich anfängt zu stören, wo ich doch seit Jahrzehnten mit Inbrunst an meiner Vorstellung von New York hänge und es – genau wie in Las Vegas – überhaupt nicht schlimm finde, dass Gegenden wie der Times Square, der Broadway oder der Financial District vor allem dazu da sind, mit ihrem Blingbling für einen weltweiten Wiedererkennungswert zu sorgen und dafür, dass wir, die wir hier herkommen, genau das finden, was wir aus zahllosen Filmen und Fernsehserien kennen. Ich mag das – genau, wie ich einen guten Kitschfilm mag, wohl wissend, dass das nicht die Realität ist. Genauso liebe ich die vertrauten Silhouetten des Empire State Buildings, der Chrysler Buildings, des Rockefeller Centers oder des Flatiron Buildings. Und auch die für mich neuen Hochhäuser, die hier in den letzten eineinhalb Jahrzehnten entstanden sind – einschließlich des One World Trade Centers, das heute statt der Twin Towers über dem Finanzzentrum der Stadt wacht – gefallen mir.

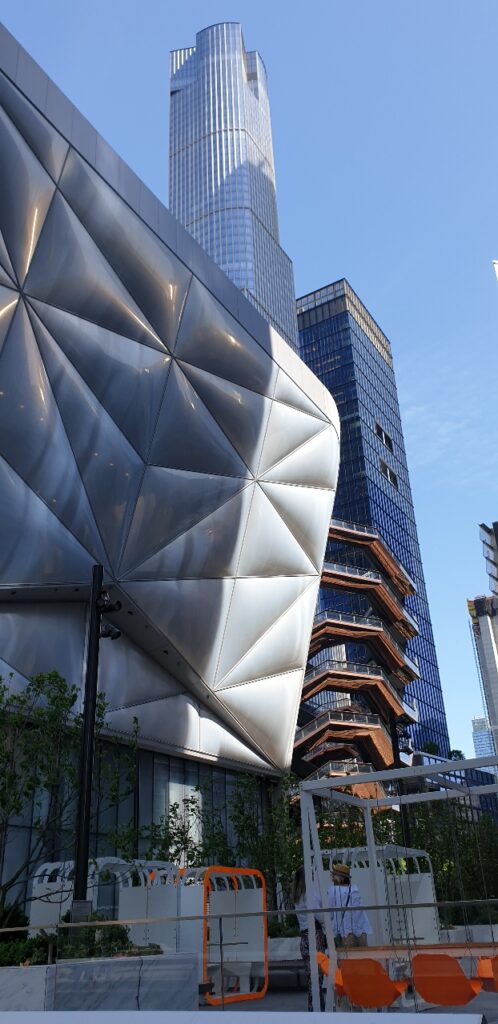

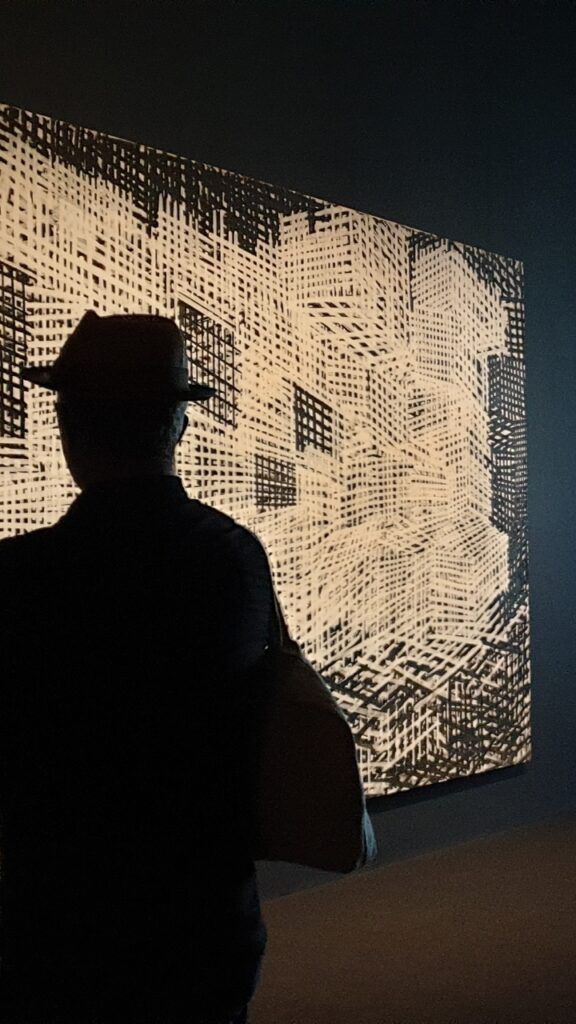

Aber in den ersten Tagen hier finden wir auf unseren Streifzügen kaum einen Ort, der NICHT wie eine Filmkulisse wirkt. Kalkuliert gestaltet, um das Bild von New York zu vervollständigen. Der High Line Park. Cool. Aber der Bauboom, der rund um die stillgelegte Eisenbahntrasse, über die früher die Großfleischereien im Meatpacking District sowie die Hafenanlagen und Fabrikhallen am Hudson River beliefert wurden, gläserne Hochhäuser und vielstöckige Apartmentgebäude hat entstehen lassen, in denen Wohnungen Millionen kosten, hat all diejenigen aus dem Viertel vertrieben, die sich dort bis vor zwei Jahrzehnten noch ein Leben leisten konnten. Gentrifizierung. Nicht, dass wir das Phänomen nicht aus Köln kennen würden. Aber ganz Manhattan scheint inzwischen gentrifiziert zu sein. Ein Luxusprodukt, schicke Kulisse für den Lifestyle derer, die es sich leisten können. Selbst in Vierteln, die ehemals von Alternativen, Künstlern, Freigeistern und denen, die sonst nirgendwo hineinpassten, bewohnt wurden, herrscht heute wohl kalkulierte Szene. Alles ist genau im richtigen Maße hip, angepasst unangepasst. In Chelsea, wo sich früher Punks und Transvestiten wohlfühlten, residieren heute zahllose ebenso schicke wie teure Galerien, im ehemaligen Industriestadtteil Meatpacking District sind die Lagerhäuser längst zu edlen Lofts umgebaut. Die Mieten in den wunderschönen alten Bürgerhäusern von Greenwich Village können heute nur noch die Wohlhabenden bezahlen. Und im einstigen Handwerker-Viertel Soho, in dem sich später Künstler und Schriftsteller tummelten, kostet ein Glas Hauswein in einem der schicken Bistros acht Dollar – in der Happy Hour. Alles ist hübsch anzusehen und strahlt Individualität und Lässigkeit aus. Aber irgendwie fühlt es sich, als wir auf einem sehr ausgedehnten Streifzug durch die Viertel schlendern, falsch an. Wie eine Fälschung. Nicht echt – nur eine Inszenierung. Wie gesagt, ich habe nichts gegen eine gute Inszenierung. Aber wenn es nur noch das gibt?

Andererseits.

Gibt es zum Glück nicht nur das. Nur, dass wir das erst nach ein paar Tagen bemerken, als wir unsere Streifzüge weiter ausdehnen. Im East Village empfinden wir Manhattan zum ersten Mal wieder authentisch. Hier wirkt nicht nicht alles restauriert und gentrifiziert, hier sehen die Hippies nicht aus wie verkleidete Bankangestellte. Es gibt schäbige Hauseingänge und normale kleine Läden, hier schieben noch die Mütter ihre Kinder in Buggies über den Bürgersteig, nicht die Nannies. Auch hier kosten die Klamotten in den Vintage-Läden vermutlich mehr, als ich für Neuware ausgeben würde. Aber irgendwie wirkt alles echter. In einem Nachbarschafts-Gartenprojekt zupft eine Frau Unkraut, in einem Schaufenster räkelt sich eine Katze.

Wir rasten eine Weile im Elizabeth Street Garden, einem öffentlich zugänglichen, verwunschenen Innenhof. Und ich finde wieder Platz in meinem Kopf für all das, was ich an New York mag. Am allermeisten genieße ich es tatsächlich, die Leute anzuschauen. Jeder scheint hier sein eigenes Unikat. Die Frauen tragen, was ihnen gefällt – bunt, sexy, mutig, klassisch, sportlich, schrill oder tough, einen Einheitslook gibt es offenbar nicht. Das Gleiche gilt für die Männer. Vom Designerhemd bis zum perlenbesetzten Oberteil ist alles dabei, silbern lackierte Fingernägel findet Mann hier genauso wenig kommentierenswert wie knallrote Sneakers zum Maßanzug. Ich (als Fashion-Feigling ohne Talent zum eigenen Stil) liebe diese Art, sich selbst auszudrücken, und empfinde sie, anders als manch anderes hier, nicht als aufgesetzt oder kalkuliert. Eine weitere Sache, die mir auffällt, die aber möglicherweise meiner Filterblase geschuldet ist: An den Orten, an denen wir uns aufhalten, scheint sich niemand für die Hautfarbe seines Gegenüber zu interessieren. Nach all den Nachrichten der letzten Jahre tut das gut. Die „Black Lives Matter“-Bewegung gibt es selbstverständlich nicht ohne Grund und struktureller Rassismus IST ein Problem in der Welt und in den USA. Aber es ist schön zu sehen, dass das die Leute im persönlichen Umgang nicht davon abhält, im Supermarkt, auf der Straße, im Café, in der Sportkneipe oder im Park zu quatschen, zu lachen, zusammmen Kaffee zu trinken und farbenblind miteinander zu interagieren. Zumindest empfinde ich es von außen so – und wünsche mir, dass es echt ist.

Sehr schön und absolut nachvollziehbar geschrieben.

Danke, dass ich miterleben darf und NYC zum ersten Mal so nah gebracht bekomme. Freue mich auf mehr!